千葉県柏市で志ある中小企業を応援する元気な社会保険労務士事務所です

営業時間 | 8:00~17:00 (土日祝を除く) |

|---|

アクセス | JR柏駅東口より徒歩3分 |

|---|

就業規則作成・見直し

就業規則

相談事例

就業規則を“ひな形”や”借り物”をそのまま使っている会社様はいませんか?

中身をあまり理解せずにそのまま使っていると、実態と異なることで無用なトラブルが起こり得ます。 自社の大事な規程ですので、しっかりと実態に合う、そして経営者のご意向に沿った内容になるよう作成しましょう。

就業規則は、

オーダーメイドでなければ意味を持ちません。

オーダーメイドとは、具体的にはどんな作業なのか?

以下、近年私が実際にお引き受けした相談事例をご紹介いたします。

相談事例.1 | 会社プロフィール:印刷業 社員約30名 |

|---|---|

相談のきっかけ | 社員から規程を見せてください、と言われた。 |

社長の気がかり | 今ある古い規程で果たして大丈夫なのか? |

作業のポイント | 【一部変更】 実態に合っていない部分が多かったので、古い規程を土台に修正し、最終的に法改正に対応させることができた。4種類の協定書も整えた。 |

相談事例.2 | 会社プロフィール:サービス業 社員10名未満 |

|---|---|

相談のきっかけ | 労基署の調査が入り、是正勧告が出された。 |

社長の気がかり | 法定の労働時間など知らないで経営していたことを後悔している。 |

作業のポイント | 【新規作成】 変形労働時間制を導入し、休日数を調整した結果、労働時間が合法に収まった。女性社員の継続勤務のため育児介護休業を明確にした。毎回の打ち合わせ時に、労基法のポイントを社長のレクチャーした。 |

相談事例.3 | 会社プロフィール:製造業 社員約70名 |

|---|---|

相談のきっかけ | 自社で変更を進めようと思ったが、挫折した。 |

社長の気がかり | 役職者には残業代込みの年俸制にしているが、 |

作業のポイント | 【全面変更】 行政が認める「管理監督者」に該当するかどうか?役職者の処遇を細かくお聞き取りして、対応策を提案した。他に労基署対策として、労務管理上違法性がないか、簡易労務診断を行った。 |

相談事例.4 | 会社プロフィール:歯科クリニック 約10名 |

|---|---|

相談のきっかけ | 退職する社員(事務長)から残業代を請求された。(数10万)これをきっかけに労務面のルールをきちんと決めたい。 |

社長の気がかり | 職員が終業後、勝手に残っている時間の分は残業として認めたくない。どうすればよいか…? |

作業のポイント | 【新規作成】 残業申請→許可の流れをアドバイスしうまく実践できるように社内書式を作った。若い女性職員が多いので規程の文章は「ですます調」でやわらかく。作成後に実施した説明会に出席し補足説明など行う。 |

相談事例.5 | 会社プロフィール:介護施設 約60名 |

|---|---|

相談のきっかけ | 4月の昇給の前に賃金表を手直ししたい |

社長の気がかり | 今までの賃金表通りに昇給するのがきびしい。 |

作業のポイント | 【一部変更】 現状の賃金制度を簡易分析する。理事長の意向をくめるような賃金表を何度も試作、試算し、提案。諸手当の支給基準も再考する。評価制度はこれから。 |

相談事例.6 | 会社プロフィール:製造業 約30名 |

|---|---|

相談のきっかけ | ガン保険加入にあたって、保険営業マンから規程を作るよう勧められた。 |

社長の気がかり | 退職金の世間相場はいくらくらいか? |

作業のポイント | 【退職金規定新規作成】 長年の貢献度をどう反映させるか、議論する。基本退職金+特別功労金の2本立てを提案。次に勤続年数と退職金額のイメージを聞きとる。(勤続年数に比例するのか、カーブするのか?)社長の方針に沿った保険解約金で収まる水準を試算する。 |

相談事例.7 | 会社プロフィール:サービス業 約30名 |

|---|---|

相談のきっかけ | 退職した社員が同業者に転職した。在籍中には複数の資格をしっかり取らせたのにも関わらず…(怒) |

社長の気がかり | 同業者への転職を制限することは可能か? |

作業のポイント | 【一部変更】 「競業禁止の義務」という条文を盛り込むこと、他に誓約書も手直しすることを提案。ただし絶対的な拘束力はない。競業を禁止する地域や年数などをできるだけ最低限にすることで合理的と見られる。 |

こだわりテーマ 服務規律

服務規律は職場の規律を守る大切な規定です。

労働条件を定める条項と並んで重要な柱の一つだと言えます。

服務規律の考え方をまとめます。

【服務規律の基本編】

労働契約に付随する義務について具体的に定めていますか?

付随する義務 | どのような義務か |

|---|---|

職務専念義務 | 就業時間中は職務にのみ従事し他の活動は行わないこと |

職場秩序維持義務 | 職場環境の良好な意地に努めること |

人事権に従う義務 | 業務の都合上必要な、配置転換、転勤、出向、昇・降格に従うこと |

誠実勤務義務 | 会社の内外を問わず使用者の利益を不当に侵害してはならないこと |

秘密保持義務 | 情報管理の徹底し、漏えいを禁じること |

信用保持義務 | 信義則上、会社の外部からの信用を傷つける行為や言動を禁じること |

自己保健義務 | 労務提供を果たすために付随的に健康維持管理を義務づけること |

この中でとくに注意が必要なのは、人事異動についての記載です。

本来であれば転勤については会社の裁量が広く認められているのですが、就業規則に定めがないと 転勤など人事異動ができない、と述べている弁護士先生もいます。

就業規則に記載されていない場合、社員の個別の同意がなければ転勤させることが難しいという見解です。

【服務規律の応用編】

近年リスクが増していること、他に現場に見合ったオリジナルの内容を盛り込んでいますか?

プラスαの規定 | ワンポイント解説 |

|---|---|

私生活の非行に対応した広義の服務規律 | 最近の傾向として職務遂行上の規律だけではなく、企業の社会的評価を傷つける恐れのあること、つまり私生活上の非行についても規定することが多いです。 |

パソコンや携帯電話の | 必要に応じて使い方のルールを規定しましょう。 |

喫煙について | 会社施設内で認められる範囲(休憩中に所定の場所で、など)を明記します。就業時間中の喫煙は禁止し罰則の対象とする大手企業もあるくらい職場における喫煙対策は確実に進んでいます! |

ブログやSNSでの | SNS全盛のご時世です。悪意はなくともブログなどで、職場の営業秘密や同僚の個人情報を書いてしまう恐れが急増しています。 |

各種ハラスメント | 会社内でのセクハラ、職場のいじめも増えています。 |

こだわりテーマ 休暇と休日

「休日」と「休暇」についてです。

このふたつ、同じ「お休み」でも扱いが全く違うのです。

まず多くの中小企業にとって大きなハードルになるのは「1週40時間」というルールです。実態によって様々な議論(ご相談)が繰り広げられます。

新聞販売店

休みは1週間に1日。お盆も年末年始もなし。新聞発行に合わせて営業の場合。

新聞発行に合わせての働き方ですね。新聞店の社員が土日祝休みだったら商売にならないですものね。

この働き方を合法にするためには、「1日実働6時間40分」にすることです。これでぴったり1週40時間クリアです。年間休日は52日ほどでしょうが、夏期休暇、年末年始休暇がなかったとしても違法ではありません。

6時間40分が難しいという場合は、休日を増やせますか?という相談になります。

もし年間85日休日が取れれば「1年変形」が使えるので1日の実働が7時間20分程度にしても合法に収まります。

リサイクルショップ

休みは1ヵ月6日ずつ。営業時間が朝10時から夜8時までの店舗の場合

お休みの少なさといい、実働の長さといい、小売業やサービス業は合法に収めるのが難しい業種です。でも無防備な状態のままで行政に入られるといちばんリスクがあると言えます。最近急増している「未払い残業代」を遡って…ということになりかねません。

このような働き方に合った対策をとります。

変形労働時間制のなかで一番休日数が少なくて済むのは「1年」のパターンなので、夏や年末年始を合わせて年間休日数を増やせないかお聞きします。1年変形を導入するには、就業規則に定めるだけではダメで、毎年「労使協定」と休日カレンダーを労基署に届出ます。社労士に頼んでいれば、毎年忘れることなく安心です。

次の対策としては、やはり固定残業代ですね。お休みを確保したとしても、1日の実働の長さは変えられないでしょうから。もちろんシフト(朝番、遅番)導入の相談。残業代削減のため短時間パート活用にまでご相談は広がります。

就業規則作成は実は“労働時間コンサル”だと思えるのはこんな時です。

こだわりテーマ 休暇と休業

「休暇と休業」です。

まず体系的に整理してみましょう。

この中で法律で賃金を支払う必要があるのは、「年次有給休暇」と「使用者の責に帰すべき事由による休業」だけです。

他の休暇・休業は無給でもよいのです。

中身をよく見ないでひな形の規程を使ってしまうと、「子の看護休暇」は有給だという文言があったりしますので、くれぐれも注意が必要です。(怖)

就業規則では、各々の条項に無給か有給を明示することをお勧めします。

区分 | 根拠となる法律 | |||

|---|---|---|---|---|

休暇・休業 | 年次有給休暇 | 法定 | 労働基準法39条 | |

| 年次 以外の休暇 | 法定 | 産前産後の休業 | 労働基準法65条 | |

妊娠中・出産後の措置 | 男女雇用機会均等法 | |||

育児時間 | 労働基準法67条 | |||

生理休暇 | 労働基準法68条 | |||

育児休業 | 育児・介護休業法第2章 | |||

介護休業 | 育児・介護休業法第3章 | |||

子の看護休暇 | 育児・介護休業法第3章の2 | |||

公民権行使 | 労働基準法7条 | |||

法定外 | 慶弔休暇 | — | ||

その他の特別休暇 | — | |||

使用者の責に帰すべき事由による休業 | 労働基準法26条 | |||

次に「特別休暇」についてです。代表例としては「慶弔休暇」の類ですね。

この表からも分かるように特別休暇は法令に基づくものではなく、福利厚生の一環として恩恵的に与える休暇です。

規程の打ち合わせの際には、「必ずしも設ける必要はありませんが、社員が慶弔で休む場合にはどうしましょうね?」と質問を投げかけています。

有給で休んでもらう、というご意向の場合は、特別休暇は設けないことになります。

むりは禁物。中小企業は有給をある程度取らせるだけでも大変ですからね。

特別休暇(慶弔休暇)を作りたい、という場合はノーワーク・ノーペイの原則で無給でも問題はありません。

が、特別休暇を取って欠勤控除をされるのなら、社員にとってメリットがなく(勤怠の評価マイナスにはならない)結局は残っていれば有給を使うことになるでしょうね。したがって福利厚生という主旨を活かすのなら有給にして、最低限約束できる日数を決めていくというご相談になります。

せっかく恩恵的に設けた特別休暇で、社員から不満が出たりしたらイヤですよね。

運用があいまいにならないようルールを明確に決めていきましょう。

例えば、特別休暇中に土日をはさむ場合はどうすればよいでしょうか?

例えば入籍してから1年後に「新婚旅行に行くから…」と言われた場合はどうでしょうか。

これらはわりとよくある事例なので後の規程例を参考にしてください。

最後に、この「特別休暇」、そもそも対象者は正社員のみなのか、非正規社員(パート・アルバイト等)も請求できるのか、決めておく必要があります。

おまけに、その他の特別休暇(法定外)としては、ユニークなところでは…

- リフレッシュ休暇

- バースディ休暇

- アニバーサリー休暇

- ボランティア休暇←増加中

などがあるようです。社長の理念やメッセージが伝わるものなら大きなメリットがありそうですね。

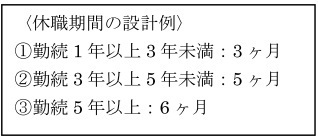

こだわりテーマ 自由設定の休職制度

こんな打ち合わせをしていますの例

川村:例えば私傷病で長くお休みするときに設けるのが「休職制度」ですが、まず法的に義務があるわけではないんですよ。

社長様:そうなんですか。設けなくてもいいのですね。

川村:はい。特別な制度を作らず有給休暇を使ってもらうこともありえますね。もし、規程に入れるのであれば最低限これだけは約束できる、という無理をしない制度がいいですよ。

社長様:なるほど。作るとしたら期間はどれくらいがいいでしょう?

川村:3ヶ月から6ヶ月くらいが中小企業で多いですかね。その前に一律の期間にするか、それとも在職期間に応じて期間を変えますか?

社長様:あぁ、長く務めた社員には長い期間を認めるということですね?

川村:はい。福利厚生の意味合いからも納得しやすいですよね。例えばこんな感じです。

社長様:あれ、1年未満の社員はどうなるのかな?

川村:はい、1年未満の社員には認めないとするのが一般的です。そもそも雇用契約は、「心身ともに健康」という前提でスタートしているので、入社してすぐに休み始めるのは契約違反という考え方です。ちょっと言い方がきついですかね・・・苦笑

社長様:(笑)あぁ、それでいいです。もし特別に認めたい社員がいたら休ませればいいのですからね。

川村:このひな形を見てください。

「業務外の傷病による欠勤が継続して 3 ヶ月以上を超えたとき」→これだとうつ病などになってしまった社員に対応しにくいです。最近増えている精神疾患の場合、断続的に休んだり、遅刻や早退が多かったり、体調が悪くても無理して出社することも多いようです。

社長様:なるほど。このままだと 3 ヶ月以上継続して休まないと該当しないわけですね。どうすればいいかなぁ。

川村:勤務の実態を見て、会社が休職を命じられるようにしておきたいですね。「完全な労務の遂行ができない」場合というのがキーワードです。

社長様:休職中の給料はどうするんでしたっけ?

川村:ノーワーク・ノーペイなので、無給でよいのです。その代わり健康保険の傷病手当金を申請できますからね。賞与の支給対象期間や退職金の期間からも除くのが一般的な取扱いです。

社長様:給与を支払わなくていいのは安心しました。でも…あ、社会保険料はかかるのか。(苦笑)

川村:はい、よくお気づきですね(苦笑)休んでいる社員さんからも自己負担分はしっかりもらいましょう。

社長様:休職期間が終わっても治らない場合はどうすれば…?

川村:休職期間満了になっても治らなかった場合は、「自然退職」となる旨、書いておきます。逆に復職するときのほうが注意が必要かもしれません。復職にあたって治癒しているかどうかでもめることが多いんです。

社長様:どうやって判断すればいいのかなぁ?

川村:やはり医師の診断書です。が、社員の主治医だけでなく、産業医など会社の指定する医師から診断書をもらうよう明記しておきましょう。患者から頼まれたとおりに診断書を軽く書いてしまうドクターも多いって知り合いの内科医が言っていましたから(笑)つまり復職については、産業医の診断に基づいて会社が判断することを書いておきましょう。

社長様:ここまで定めておくといざっていう時、困らずにすむねぇ。

川村:休職者が出ないにこしたことはないですけどね。

おまけですが、リハビリ勤務中の処遇についても記載しておきましょうか。弁護士さんが言うには、リハビリ勤務は本来の労務提供ではないので、休職前の賃金を 100%払う義務はないようです。そんなことを盛り込んでいくと、本則に入りきらないので(笑)

「休職規程」として別規程にする会社さんも増えていますよ。別規程にするかどうかは、たたき台を作ってみてから決めましょうか。

3つのポイント

- 1実態に即し、実務的でなければならない

- 2労使間のトラブル防止のための、リスク対策が必要

- 3運用が全て。周知させなければ意味がない

それぞれ具体例をあげて考えてみましょう。

ポイントその.1 実務的に作る!

新規入社した従業員にポンと、就業規則を手渡せば会社の仕組みやルールを全て理解してもらえるのが理想です。

例えば入社時に提出させるべき必要書類が幾つかありますね。

よくある条文にはこうあります。↓

従業員として採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければならない。

- 履歴書

- 住民票記載事項証明書

- その他会社が指定するもの

さて、この規程は果たして実務的と言えるでしょうか。

まず、履歴書ですが、実際には入社前にすでに提出済みではないでしょうか。

採用を決定する段階で、履歴書を一度も見ていないことはまずありません。実務に即して考えるのであれば、内定時と入社時とに分けて必要な書類を列挙したらどうでしょう。社会保険手続などに必要なものもできるだけ具体的に明示しておきます。

使える規程案

第○条(採用時の提出書類)

従業員として採用の内定を受けた者は、会社の求めに応じて、履歴書、誓約書、成績証明書、卒業見込証明書等の書類を提出しなければならない。

従業員として採用された者は、入社の日から2週間以内に次の書類を提出しなければならない。ただし会社が特に必要がないと認めた場合は、その一部を省略することができる。

- 住民票記載事項証明書

- 身元保証書

- 誓約書

- 年金手帳

- 給与所得者の扶養控除申告書及び扶養家族申請書

- 雇用保険被保険者証

- 給与振込み口座申請書

- その他会社が必要と認めたもの

↑上記のように就業規則に盛り込んでおくと、実際に提出を指示する場合に役立ちます。総務部の事務処理も効率良く進むのではないでしょうか。

ここでもう一項目設けたいですね。

上記のような配慮をしているのにも関らず、怠慢で提出をしない従業員への対策も必要でしょう。入社後に最初に接する条文ですからルール違反に対して毅然とした会社の姿勢を示すとともに、就業規則の重要性を認識させることが目的です。

使える規程案

第○条

3. 前項の書類を所定の期日までに提出しなかった者は、第○条に定める制裁の規定を適用する場合がある。ただしやむを得ない事情があると会社が認めた場合はこの限りではない。

ポイントその.2 リスク対策を盛り込む!

前述しましたここ2,3年急増する労使トラブル。

これからの時代の就業規則の目指すところは、例えばサービス残業や解雇で監督署に駆け込まれたとき、会社を守ってくれるようなリスク管理の視点なのだと感じます。

そうなると、古いひな形的な就業規則では会社のリスク管理の視点からみるとあまりに“危険”なご時世です。

それでも会社の方から、「規則くらいでトラブルが防げるんですか?」と聞かれることも。

・・・私はそんな時、こんな事例をお話します。

相手にケガを負わせてしまいました。被害者Bさんが会社に乗り込んできました。

被害者Bさんと社長の会話

Bさん: 社長さん、今回の損害の補償はどうしてくれるんですか。

社長: それについては通勤中の事故だからA君の責任でしょう。

Bさん: ご存知ないんですか、彼は任意保険に加入してないから会社まで伺ったんですよ!

社長: えっ、入ってない…?ただ、業務中ならまだしも通勤中ですからね…。

Bさん: 保険に加入させるのも会社の責任でしょう。 “規則”で決まっているんじゃないの!?

…いかがですか、ゾッとしますね。

「保険に入ってるなんて“常識”だろう!!」と思われるでしょう。

もちろん、常識の範疇なのでしょうが、そもそもトラブルを起こす可能性のある方というのは常識に欠けた方なので、当然と思われることでも規定として盛り込んでおく必要があります。

通常の就業規則ではマイカー通勤やマイカーの業務上使用についてまで、定めているものは少ないようです。確かに一般的な労働条件ではありませんが、一度事故が起きれば、第三者も交えて非常に揉めることになってしまいます。

会社がこのようなトラブルに巻き込まれるリスクを大幅に軽減するために、規定作成の際には次のようなことをアドバイスしています。

- 運転免許証、任意自動車保険の写しを提出させる

→→「マイカー使用申請書兼誓約書」を作りましょう! - 任意自動車保険の補償内容を確認

→→対人賠償額が無制限になっているかをチェック! - 通勤途上の事故について会社は責任を負わないことを明記する

→→周知させるとともに一層の交通安全を呼びかけましょう!

もちろん下記のように規定にも明記しておきます。

使える規程案

第○条(自動車通勤)

- マイカー通勤を希望する者は、「自家用車使用申請書兼誓約書」により、許可を受けなければならない。

- 前項の申請をする者は、次の書類を添付しなければならない。

運転免許証の写し

任意自動車保険の写し

自動車検査証の写し - 前項2号の任意保険に関しては、次の条件で加入していなければならない。

1:対人賠償額 無制限

(略) - 会社は運転者のマイカー通勤途上で発生した事故については一切責任を負わない。損害に関しては運転者が加入する自賠責保険および任意保険を適用する。またマイカーの車輌の損害についても一切責任を負わない。

今回はマイカー使用でのリスクの事例でしたが、他にも対策が必要なリスクはたくさんあります。

- まじめそうだと思っていた社員が、正社員になったとたん無断欠勤を始めた。

- うつ病の社員がいるが、どう対応していいか分からない

- 信用しきっていた社員が突然、辞表を提出。顧客リストを持ち出して独立した。

- 女性従業員からセクハラの訴えがあった

- 従業員が定期健康診断を受けなかった

- 入ったばかりの従業員が休職を申し出てきた

- 従業員が出向・転籍命令に応じない

このような時、慌てずにしかるべきルールに則って冷静に対応できると、非常識な社員に振り回されたり、ムダな時間を取られるということがだいぶ軽減できるはずです。

これが「リスク対応型」の就業規則のいちばんのメリットでしょう。

ポイントその.3 周知!させる

せっかく作った就業規則、大事に社長室に保管しておいては意味がありませんね。

いかにして全労働者に周知させるか、意外と難しい問題でもあります。

周知徹底をし、同時に意識付けになるような方法のヒントを挙げてみましょう。

- 就業規則作成の時点からプロジェクトチームに従業員代表を何名か参加させる。(自分も一緒に作ったという意識になります)

- チームに加えないのであれば、ヒアリングだけでもしておく。

- 作成したあと、従業員説明会を開く。

- 各部署、又は各作業場ごとに見やすい場所に備え付ける。一人ひとりに交付してもよいがその場合は貸与物品にして辞めるときは返却してもらう。

- 新入社員には「就業規則を精読し、理解して入社します」と一筆とれば理想的。

「コンプライアンス遵守」の時代

労使トラブル防止の第一歩は“就業規則”から

就業規則の作成とは、

従業員の働き方のルールを見直し、改善をすることです。

働き方のルールを明確にして業績向上!を目指しましょう

パートナーズ・アルクは地元企業を応援します!

千葉県:松戸市・我孫子市・流山市、野田市

お問い合わせ

柏市で相談しやすく安心スピーディな社労士事務所をお探しなら、パートナーズ・アルクにお任せください。

お問い合わせ・相談予約

営業時間:8:00~17:00

※土日祝を除く

※事前にアポイントをお取りいただければ業務時間外も対応可能です。

サイドメニュー

- 事務所プロフィール

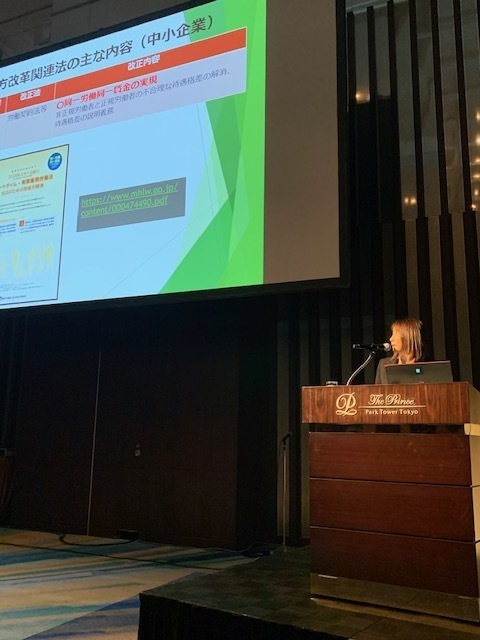

セミナー・執筆実績

講師をつとめました

令和5年12月5日柏商工会議所主催のセミナーにて講演

令和5年10月8日 我孫子市創業塾にて講演

令和元年11月26日 ㈱OBC主催「奉行クラウドフォーラム2019東京」にて講演

執筆しました

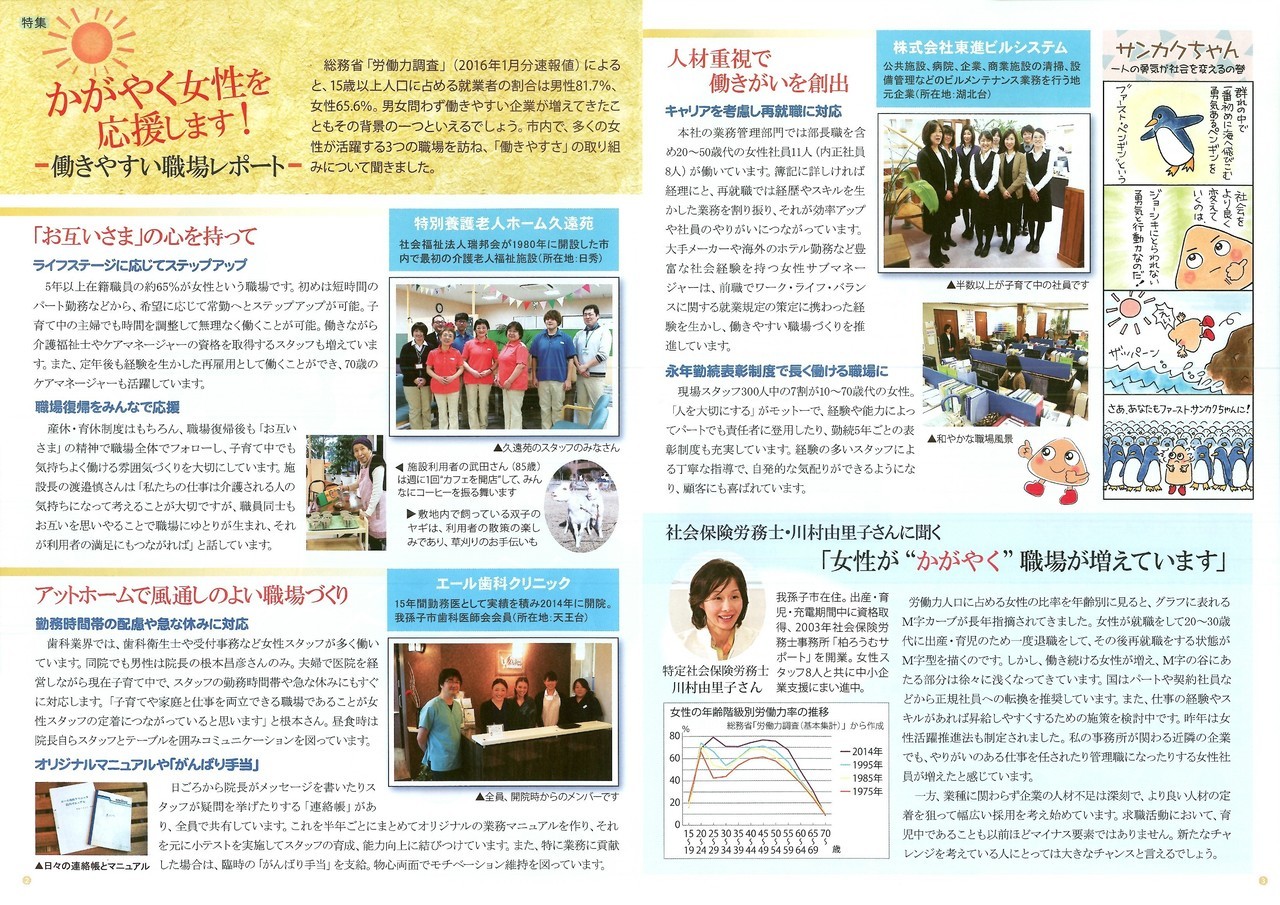

我孫子市男女共同参画情報誌『かがやく』Vol.30 にてコラム執筆

日本法令 月刊ビジネスガイド 2010年7月号

日本法令 月刊「ビジネスガイド」別冊「SR」第16号